Sommaire

Dans un jeu, juxtaposer un univers imaginaire et un environnement contemporain la plupart du temps pose problème : la sauce ne prend pas, et les joueurs sont mécontents. Pire, quand ils estiment avoir affaire à une trahison de la mythologie d'une saga culte, on retrouve le plus souvent les créateurs crucifiés sur les pages Facebook et Twitter du monde entier - en même temps, c'est normal, ce jeu n'avait pas à blasphémer de la sorte... L'exemple le plus récent d'un tel outrage, nous le disions pour commencer, est Castlevania : Lords of Shadow 2. Avant d'analyser la dernière production de MercurySteam, regardons dans le rétroviseur pour constater que cette étrange malédiction qui pèse sur les jeux aux univers hybrides ne date pas d'hier.

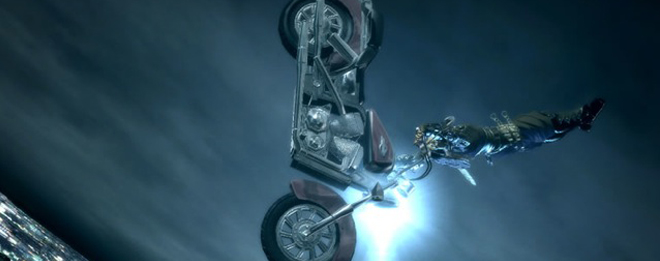

Pas question d'en retracer ici toute l'histoire, les exemples en seraient trop nombreux. Je ne vous citerai donc que les titres en question qui m'ont le plus marqué. Le premier a fait escale sur PlayStation 2 le 28 mars 2003 et s'intitule Devil May Cry 2. Suite du très apprécié DMC de Kamiya, édité par Capcom, ce premier accusé n'avait, il est vrai, rien pour lui : en plus de se la jouer excentrique, le titre était mauvais, ce qui n'arrangeait rien. Dante, héros et diable branché de son état, se voyait propulsé dans une ville certes teintée de gothique, mais très loin de l'ambiance du jeu fondateur. Pire encore, le fan fut abasourdi quand, aux commandes de son personnage favori, il dut affronter des adversaires en total désaccord avec l'univers de Devil May Cry, un tank, par exemple ! La piètre intrigue nous proposait aussi de traverser divers lieux à l'esthétique moderne. Le contraste important entre l'univers d'origine et celui imposé par DMC 2 a décontenancé aussi bien que déçu les amoureux du premier jeu.

Juillet de l'année suivante, un certain Onimusha 3 allait tenter cette approche, et encore une fois c'est un jeu Capcom, à croire que l'éditeur avait alors pour lubie de chercher à imposer cette mode abracadabrante. Sorte de parodie de Resident Evil, en plus pêchu, la série Onimusha prend place dans un Japon féodal saupoudré d'éléments surnaturels. Après plusieurs rebondissements rocambolesques du scénario dont je vous ferai grâce, notre héros des temps reculés de l'empire du Soleil-Levant, dans le troisième volet de la série, se retrouve à Paris en 2004 et va rencontrer Jean Reno ! Oui, vous avez bien lu : Jean Reno ! Le but avoué de l'éditeur nippon était de séduire le public européen après la déconfiture du deuxième épisode sur le Vieux Continent. Si l'ambition est louable, on se demande encore, dix ans après, pourquoi avoir réalisé ce grand écart improbable. Keiji Inafune, producteur d'Onimusha 3, était inquiet avant la publication du jeu au sujet de la bonne intégration des deux époques et des voyages temporels. À raison, car, une fois le titre sorti, les joueurs n'ont pas réellement apprécié la démarche. Il faut dire que le résultat final avait quelque chose d'étrange : jouer Jean Reno dans un Japon de 1582 au milieu des monstres en alternance avec l'aventure d'un samouraï (incarné lui par un acteur nippon, Takashi Kaneshiro,) dans un Paris réaliste, gris et pollué, accessoirement envahi par des abominations maléfiques avait quelque chose de déroutant.

Mon dernier exemple n'est pas l'oeuvre de Capcom, et ce ne sont pas à proprement parler deux univers qu'il chercherait à maladroitement mélanger : en l'occurrence, il met en scène un ninja au sein d'un Tokyo moderne en proie à des assauts de crabes géants et de vers mutants, sans oublier, cerise sur le gâteau, les attaques nucléaires. Développé par From Software, Ninja Blade est un nanar assumé, comparable à des oeuvres comme Mega Shark Versus Giant Octopus ou Mega Piranha, les ninjas en plus. Malgré une narration grossière, caricaturale même, et une filiation assumée avec le genre du cinéma bis, on renâclera face à ce méli-mélo d'influences. Ce n'était cela dit pas la première fois qu'un voleur de la nuit, fourbe et drapé de noir, nous proposait ce mélange détonnant. La série Ninja Gaiden, notamment, avec son troisième épisode, sur la génération de console précédente, offrait aux joueurs des rixes entre un ninja et des robots, androïdes et autres ennemis n'étant pas tout à fait représentatifs du Japon d'autrefois. Ne soyons pas offusqués, néanmoins, car les productions nipponnes sont coutumières du fait de jouer ainsi sur le tableau déstabilisant du mélange des genres. Le nouvel épisode de Strider sorti en février le prouve encore une fois. Notons que son traitement visuel en 2,5D contribue à la réussite de ce jeu mêlant brillamment ninja et contexte contemporain. De même pour le récent Yaiba, qui, à travers un cell shading coloré, se permet même d'intégrer de la chair putréfiée avec des zombies. Cependant, en ce qui concerne ces titres, le propos se révèle sensiblement différent. Ce qui dans ces jeux nous dérange, voire nous choque, c'est la confrontation de la figure du ninja (avec l'ensemble des valeurs et de l'imagerie qu'elle véhicule) et d'éléments contemporains comme des armes à feu, des engins motorisés ou des environnements goudronnés.

Trois jeux, trois exemples, trois raisons de se montrer chagriné par des univers que tout oppose, réunis dans une même aventure comme en dépit du bon sens. Essayons à présent d'identifier les raisons pour lesquelles ce mélange des environnements proposés nous perturbe.

Un problème de dimensions

Les plus alertes d'entre vous doivent se dire que cette gêne que nous mettons en avant aujourd'hui remonte à bien avant 2003 et mon exemple de Devil May Cry 2 : ils ont raison ! Ninja Gaiden, dont j'évoquais le troisième volet, est une série qui en réalité dès l'origine s'amuse de ce genre d'anachronismes. Sorti au Japon en 1988 sur la Famicom (deux ans et demi plus tard en Europe), le premier épisode faisait déjà s'affronter un ninja et des sortes d'aliens (entre autres) sur fond de décor urbain. Dans un genre tout à fait similaire, nous pourrions poursuivre l'énumération avec la saga des Shinobi et des Strider.

À l'époque des Nes, Snes et Mega Drive, nous ne pestions pas particulièrement, pourtant, contre ces cocktails d'univers. Non, car je pense qu'au temps de la 2D l'uniformité graphique permettait toutes les excentricités sans que pour autant cela choque. Pour preuve, outre les jeux susmentionnés, je citerai en exemple Secret of Evermore, l'action-RPG publié en 1996 faisant voyager un jeune adolescent accompagné de son chien à travers quatre ères distinctes, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge et un futur peu accueillant : une diversité de lieux et d'époques qui n'a pourtant ébranlé personne. Au contraire, le titre de SquareSoft a plu, en proposant une aventure singulière grâce à cette pluralité d'environnements. Cependant, l'homogénéité et la cohérence du traitement graphique ne font pas tout. En effet, même Secret of Evermore, réalisé dans une 2D chamarrée, se souciait d'harmoniser quelques détails d'importance pour mieux accompagner le joueur. Le chien qui escorte le héros voit par exemple son apparence se modifier en fonction des époques traversées : tantôt lévrier, tantôt caniche ou chien toaster, l'animal s'adapte au contexte. La rupture s'avère donc moins franche et l'immersion optimisée.

Un souci d'harmonisation

Nous venons peut-être de mettre le doigt sur le principal problème de ces jeux mélangeant les environnements fantastiques et contemporains : l'harmonisation. Qu'il s'agisse de Castlevania : Lords of Shadow 2 ou d'Onimusha 3, le lien qui raccorde les différents univers est le héros. Le problème, c'est que chacun des protagonistes visite dans son aventure respective un monde qui n'est pas le sien sans pour autant avoir subi de traitement esthétique particulier : Jean Reno se balade ainsi dans un Japon féodal avec une sorte de gabardine alors que Gabriel Belmont évolue dans un contexte moderne en tenue de Prince des Ténèbres. Aucun effort n'a donc été réalisé pour que les héros adoptent une allure globale plus en phase avec les nouvelles époques visitées. Grief pouvant être retenu à l'encontre du premier Darksiders, qui dans son prologue voit l'un des quatre cavaliers de l'Apocalypse (Guerre) évoluer dans un milieu urbain quelque peu hors de propos. De même pour Devil May Cry 2, qui a propulsé le pauvre Dante dans un monde plus moderne, mais toujours vêtu d'un manteau écarlate. Notons pour terminer sur cette saga que Ninja Theory, avec DmC, a su mieux négocier le virage délicat de la fusion des univers en adoptant une direction artistique singulière, mais unifiée pour tout le jeu. Rien ne dérange alors lorsque le nouveau Dante se déplace dans une cité réaliste puis passe dans un environnement surnaturel, car les deux mondes sont soumis à un traitement similaire.

Ubisoft de son côté a réfléchi à une parade pour adapter l'apparence du héros de sa série phare, Assassin's Creed, en fonction des périodes historiques. Je ne parle pas ici d'Altaïr ni d'Ezio, mais bien de Desmond. Quand dans AC III il devient enfin un véritable Assassin, il ne revêt pas un costume « d'époque », ce qui n'aurait aucun sens : à ce moment précis, son sweat à capuche suffit à renvoyer à l'imagerie de l'Ordre. Desmond incarne ainsi un Assassin sans pour autant jurer visuellement au milieu des gratte-ciel. Nous constatons par ce dernier exemple, pourtant très simple, que le souci d'harmonisation est bien un élément essentiel quand il s'agit de faire accepter aux joueurs la coexistence de deux univers opposés.

Une vallée dérangeante

Sans doute connaissez-vous la théorie de l'uncanny valley, proposée par un roboticien japonais, selon laquelle plus un robot ressemble à un être humain, plus ses imperfections nous incommodent. Le concept me semble pouvoir être rapproché de notre réflexion du jour. Les univers contemporains sont bien évidemment proches de nous, dans la mesure où c'est en leur sein que nous vivons, en ce moment même. Quand notre monde sert de terreau à un jeu vidéo sans que ce dernier cherche à y mêler des composantes fantastiques, nous l'acceptons sans problème : pour preuve, le succès planétaire des GTA. À l'inverse, quand une intrigue imaginaire prend place dans notre quotidien en y insérant des variations « fantaisistes », le malaise s'installe. Certains petits détails et imperfections sautent alors à nos yeux, la projection que lui proposent les créateurs nous déçoit et nous extrait de notre expérience immersive. On peut aussi mettre cette réaction en rapport avec une autre notion : la suspension de l'incrédulité. Concept issu de la narratologie, cette suspension of disbelief désigne l'attitude d'un lecteur (ou d'un joueur) consistant à accueillir l'histoire qui lui est contée comme s'il s'agissait de la réalité. Voilà qui suppose la volonté du public d'ignorer les limites d'un milieu pour que celles-ci n'interfèrent pas avec son acceptation du monde fictif. Le lecteur/joueur accepte tacitement de suspendre provisoirement son jugement de la réalité. Le charme peut néanmoins être rompu par divers éléments. On peut ici parler d'une « échelle de l'acceptation », et celle-ci est propre à chacun de nous. Certains seront tenus en haleine très longtemps, alors que pour d'autres un simple détail suffira à tout gâcher : un détail comme un vampire se promenant dans une rue goudronnée ou Jean Reno croisant le fer dans un Japon féodal.

Le bon élève mal récompensé

Comme je l'évoquais en introduction, Castlevania : Lords of Shadow 2 a essuyé de nombreuses critiques sur le fait d'avoir situé le jeu à l'époque contemporaine. Cette nouveauté a souffert de la mise en place d'un nouveau gameplay peu convaincant, directement lié aux phases de jeu dans l'époque moderne ; pourtant, il me semble que les développeurs se sont souciés de l'harmonisation globale de l'aventure. LoS 2 présente deux zones principales, la ville et le château. L'astuce que les scénaristes ont imaginée pour faire cohabiter ces deux environnements tout en conservant une atmosphère et un style propres à la saga est d'avoir prévu que la ville soit bâtie au même endroit que le château. Ainsi, les deux éléments se répondent. Qui plus est, en Europe, beaucoup de villes voient leurs origines remonter au Moyen Âge et, malgré le passage des siècles, nos agglomérations conservent cette histoire architecturale. Ajoutons que, dans LoS 2, l'action des niveaux prenant place dans les environnements contemporains se déroule uniquement de nuit. Un choix évidemment volontaire, qui rappelle l'ambiance originelle de la série de Konami. Dave Cox, producteur de ce volet, était bien conscient de la problématique et avoue qu'il ne voulait pas « que les gens se retrouvent en plein New York, complètement sortis de l'univers de Castlevania. »

Faut-il souligner que Castlevania : Lords of Shadow 2 n'est pas le premier épisode à oser s'éloigner de l'imagerie de la saga ? Aria of Sorrow et Dawn of Sorrow, deux épisodes avec pour héros Soma Cruz, réincarnation de Mathias Cronqvist, alias Dracula, plaçaient leurs intrigues au milieu du xxiᵉ siècle. À mon avis, la transposition à une époque contemporaine s'est plutôt bien déroulée. La saga n'y a pas perdu son âme, car elle a conservé dans ces deux jeux une ossature strictement similaire aux volets du type « Metroidvania ». D'ailleurs, comme nous l'avons soulevé plus haut, les graphismes étaient en deux dimensions et l'esthétique du héros, manteau long et cheveux blancs, s'est montrée bien plus moderne que les accoutrements de la famille Belmont. Aria of Sorrow et Dawn of Sorrow présentaient donc deux éléments permettant de grandement faciliter l'association d'univers opposés.

Si LoS 2 s'est appliqué à légitimer par son scénario le choix d'un contexte contemporain, le jeu a failli du point de vue des codes propres à l'adaptation vidéoludique de ces mondes modernes. À croire qu'il existe vraiment un recueil de clichés décrivant tous les lieux, scènes et même couleurs à utiliser dans la fabrication de ce genre d'environnement ! Il ne saurait en être autrement, tant tous les jeux qui se prêtent à l'exercice tombent dans cette facilité. J'imagine donc que c'est ce véritable album photo qui incite les développeurs à créer des scènes dans des égouts, dans un laboratoire ou une usine ! On pourra toujours défendre ces choix en affirmant que ces lieux possèdent un intérêt narratif évident : dans les égouts se cachent des rats géants, dans les laboratoires, des monstres et dans les usines c'est au choix, on y fabrique de tout, alors...

La vilaine habitude d'user sans cesse des mêmes lieux communs se vérifie tout autant s'agissant des couleurs. Pourquoi ces teintes fluorescentes ? Qu'elles soient jaunes, roses ou vertes, les nuances employées sont toujours criardes, renvoyant aux heures sombres de la SF des années 1980. Il est possible de combiner tous ces poncifs dans un jeu, avec toutefois pour résultat un simple ersatz de Far Cry 3 : Blood Dragon. C'est très bien ; pour autant, ce n'était pas vraiment l'ambition de MercurySteam. J'ai beau l'aimer, peut-être plus que les autres, mais Castlevania : Lords of Shadow 2 a sauté à pieds joints et la tête la première dans ces stéréotypes. Autant démystifiée que démythifiée, cette suite s'est effondrée en partie du fait d'un manque d'harmonisation, comparé à la cohérence et à l'élégance de son aîné.

Et si tout se résumait finalement à une histoire de goût ? Il est fort probable qu'une partie des joueurs n'adhèrent en rien à la réflexion du jour, qu'ils apprécient même le genre de disparités d'univers présentées dans cet article. Pour ma part, je persiste à croire qu'il existe quelques conventions à respecter pour accoler des mondes aux inspirations éloignées, en particulier s'agissant de l'époque contemporaine. Quand un jeu invite au voyage temporel, qu'il nous immerge dans un environnement fantastique ou historique, rompre ce "trip" par une mauvaise harmonisation constitue à mon sens une trahison de la promesse initiale.

Du reste, comme nous l'avons déjà souligné, les relations graphiques que nous entretenons aujourd'hui avec les jeux ont bien évolué. Les productions d'autrefois réalisées en deux dimensions concentraient une grande part de leur intérêt sur le gameplay pur - sans que je cherche ici à dénigrer l'excellence graphique et la poésie transmise par les petits pixels de certains jeux. Néanmoins, rappelez-vous : alors que des modifications visuelles drastiques avaient touché le portage de Contra sur Nes en 1987 - rebaptisé Probotector sur le continent européen après un ensemble d'adaptations transformant en robots les guerriers humains du jeu original, à cause d'un durcissement de la censure allemande sur les jeux destinés aux mineurs -, l'intérêt du titre ne fut aucunement remis en cause. À ce jour, le rôle de la direction artistique et sa traduction à l'écran ont pris une plus grande importance. Si l'on amputait l'univers graphique de Dishonored, le titre d'Arkane ne serait plus du tout le même. Si l'on modifiait l'esthétique des BioShock, cette saga n'aurait plus le même visage. À ce jour, la direction artistique est une composante incontournable de nos jeux vidéo, plus encore, elle représente un argument de vente.