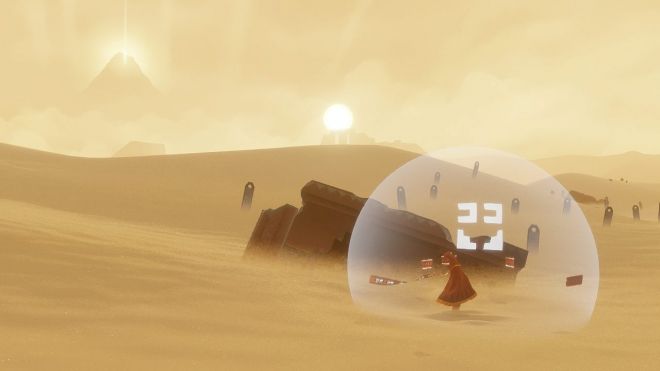

Dans Journey, tout est évident mais rien n'est expliqué. Le jeu se veut en effet accessible et universel, mais refuse les explications immédiates. L'architecture des monuments en ruine évoque ainsi tour à tour la Grèce Antique, le Moyen Orient ou l'Asie. Notre personnage n'est ni homme ni femme, ni même réellement humain. Rien ne vient donc refuser au joueur une interprétation personnelle, et rien ne vient l'écrire à sa place non plus. La destination du voyage est évidente, cette montagne qui impose sa lumière éblouissante sur l'horizon, mais sa raison d'être ne nous est pas donnée. Le symbolisme est criant mais son sens reste à définir : ce voyage signifie à la fois tout et rien.

Ce message en évidence qu'on nous refuse pourtant peut être perçu comme une réduction au plus petit dénominateur commun. On pourrait y voir une facilité paresseuse - et commerciale - de développeurs, à la recherche de la clientèle la plus large possible. Cependant, elle conduit de fait les joueurs à conjurer et à projeter sur le jeu leurs propres références, leur propre imaginaire, leur propre histoire. Certains voient donc dans ce voyage le passage à l'age adulte, le trajet accompli par thatgamecompany depuis ses débuts, quand d'autres y retrouvent des épisodes plus personnels, ou leur combat lors d'épreuves de la vie. Le joueur doit en tout cas apporter sa part, contribuer. Plus qu'il ne dit rien, Journey nous invite à réfléchir, il met tout en place pour faire éclore notre interprétation.

Si l'on peut légitimement voir de grosses ficelles destinées à provoquer vainement des émotions, avec cette main-mise sur les cutscenes, cette musique ostensiblement présente et cette imagerie évocatrice, bref, cette artillerie lourde de la narration, il se peut que cette approche soit nécessaire. On apprend notamment des développeurs que l'introduction du jeu, avec ses longs plans du désert et sa musique qui se fait de plus en plus insistante sert notamment à sortir le joueur de son quotidien, à le forcer à être attentif et réceptif. Les thèmes sous-jacents sont en effet trop souvent ignorés par les joueurs, peu incités et donc peu habitués à dépasser une interprétation littérale des événements et des mécaniques d'un jeu. Journey, en tant que jeu dématérialisé exclusif à la PlayStation 3, n'est sans doute acheté que par une niche de joueurs avertis, passionnés de jeu vidéo, et prédisposés à recevoir ce message, mais la cible affichée est bien plus large. Comme Flower avant lui, il ne demande qu'à être partagé, essayé par la famille et les amis, même les plus étrangers au média. Sa durée même est calibrée dans ce but, pour être vécu d'une traite sans nécessiter un investissement déraisonnable. Thatgamecompany chausse donc peut-être ses gros sabots pour délivrer un message simpliste, mais c'est sans doute le prix à payer pour une expérience universelle qui demande à chacun de prêter attention et de s'investir.

Le gameplay participe de la même volonté d'universalité. Les commandes sont rapidement explicitées en jeu avec un schéma de la manette pour que même les moins familiers de la Dual Shock puissent rapidement les assimiler. Les mécaniques de jeu apparaissent ensuite petit à petit dans l'aventure, limpides et aisément intelligibles, suivant l'école minimaliste des jeux d'Ueda. Aucun gimmick, rien de superflu, une progression très naturelle. Le monde magnifique au passé cryptique éveille la curiosité, les mouvements gracieux invitent à l'exploration. Plateforme, énigme, discrétion : la marche à suivre s'impose d'elle même tranquillement, sans qu'on ait jamais le sentiment de perdre son initiative, malgré un champ des possibles bien délimité. L'évidence et l'épure suffisent alors à redécouvrir les joies des mécaniques les plus rebattues.

Le titre garantit ainsi un rythme maîtrisé avec des temps forts et des temps faibles savamment distillés, et un final paroxystique au terme duquel le cycle recommence. Mais l'expérience du joueur n'en est pas pour autant limitée ou figée. Son caractère cyclique confère d'ailleurs un sentiment d'inéluctabilité et d'éphémère à chacune des séquences, ce qui change notre façon de les vivre. Les phases jouissives du début, où l'on glisse avec ivresse dans le sable, où l'on vole majestueusement de dune en dune, se teintent alors de l'immuable certitude de difficultés à venir. Les épisodes plus éprouvants de la fin sont eux acceptés comme parts intégrales du voyage, précédant et amenant le dénouement libérateur.

L'aspect multijoueurs altère et enrichit lui aussi l'expérience du joueur, évitant la stagnation. On a tendance à parler de coopération lorsqu'un jeu se joue à deux, mais dans le cas de Journey, il s'agit plus d'une rencontre. En effet, si les deux joueurs peuvent s'entraider en régénérant leur écharpe/jauge d'énergie, ce n'est jamais un impératif, puisqu'il est parfaitement possible d'effectuer le voyage en solo. Les joueurs ont donc beau faire irruption dans la partie de l'autre sans crier gare, la rencontre n'est jamais imposée. Aucun objectif ne vient arbitrairement vous obliger à vous associer. Dans ces conditions, faire un bout de chemin à deux résulte d'une volonté personnelle partagée, d'un choix conscient.

Ce qui n'est pas à dire que le jeu n'assume aucune responsabilité. En effet, de la même façon qu'il façonne l'expérience avec les cutscenes, le titre modèle la relation entre les joueurs par la nature de l'interaction proposée. L'interaction est pour ainsi dire stérilisée, réduite à sa plus simple expression. Les personnages sont dénués de bras pour prévenir tout penchant guerrier, et il est impossible de se pousser, de se dérober l'énergie ou de nuire à son prochain en aucune façon. L'identité comme la voix de l'autre sont tues. Il n'est possible que de s'observer et de chanter une simple note. Et pourtant, malgré ou plutôt grâce à cette interaction limitée, la rencontre fonctionne, bien différente des échanges généralement constatés en ligne. Loin de baisser les bras face aux limitations en place, on rivalise d'ingéniosité et d'effort pour se faire comprendre, s'inventant des codes pour communiquer ou en tentant d'écrire dans le sable. Là encore, le jeu nous pousse à interpréter le nébuleux, à verser un peu de nous-même dans l'expérience. Et si l'on n'apprend pas de l'autre qui est doué pour aligner un headshot ou pour recharger son arme dans les temps, on voit qui s'expose à des risques inconsidérés, qui nous attend quand on est à la traine, et qui nous fait découvrir certains secrets bien cachés.

Contrairement aux attentes et aux habitudes de la scène indépendante dont il est censé être issu, Journey n'hésite pas à faire sentir la main du développeur sur l'expérience, comme le feraient les scripts d'un Call of Duty. Le recours aux cutscenes, et le calibrage minutieux de l'ensemble semblent néanmoins des maux nécessaires pour garantir l'accès universel à l'expérience et à faire passer son propos. Celui-ci est d'ailleurs si volontairement générique et évasif qu'il ne peut qu'être une invitation à l'interprétation et l'appropriation personnelle. Sa réussite esthétique participe par ailleurs à capter l'attention du joueur, à lui transmettre l'importance et la beauté du voyage. Et pour dirigiste que sa structure soit, ce dernier ménage une importante place à la variation en mettant la rencontre avec des inconnus au cœur du jeu. L'élégance, la pureté et surtout l'évidence de chacune des scènes du jeu finissent de rendre Journey incontournable.

Et pour se quitter en musique avec l'OST du jeu, Apotheosis d'Austin Wintory.