Hello tous !

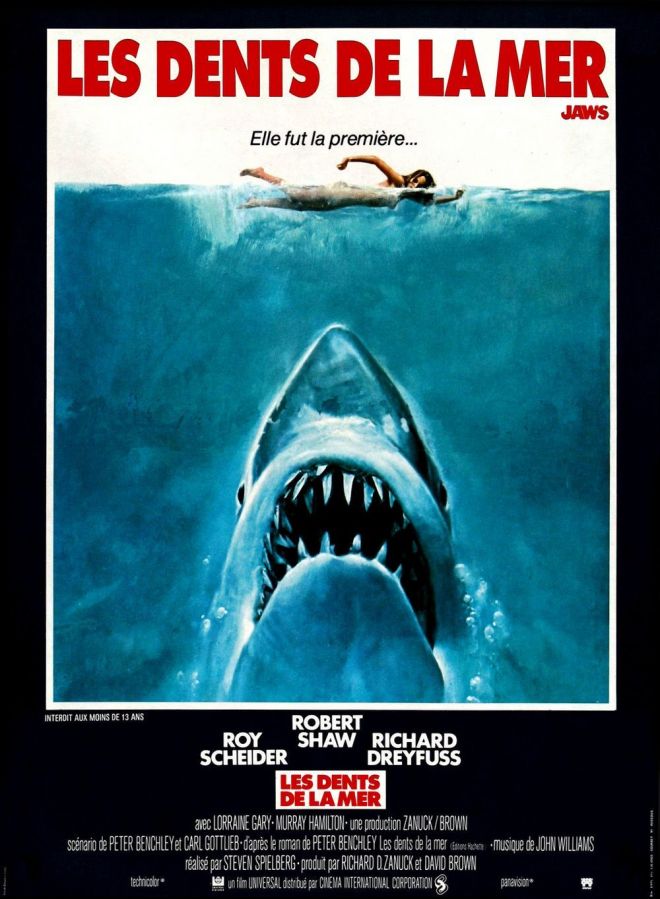

Le calme absolu d'une mer huileuse, au coeur de la nuit. Une douce brise, quelques accords de guitare, des rires et de la bière qui passe de main en main. Nous sommes au coeur des années 1970, sur une plage non loin de la cité balnéaire endormie d'Amityville. Une idylle naît dans le sable, mûrie par l'ambiance d'une époque et les perspectives brûlantes d'un bain de minuit. Tout est suggéré, mais rien n'est laissé au hasard. Jusqu'à la rupture de la scène, tranchante comme un rasoir. La jeune femme, qui s'est précipitée dans l'eau, est subitement attirée vers le fond tandis que son compagnon s'endort, vaincu par les vapeurs de l'alcool. La scène touche à sa fin, et déjà la tension est à son comble. Le spectateur sait, à défaut de l'avoir vu, à qui il a affaire: ces fameuses "mâchoires" que lui vendent le titre sur son billet d'entrée pour le ciné. On les appelle Jaws, en anglais. Elles ont failli dévorer Steven Spielberg, tant le tournage fut compliqué.

I. Un roman choc et critiqué

A l'origine de Jaws, il y a un roman de Peter Benchley, paru en 1974. Particularité de ces pages, elles sont les premières (romancées) de l'auteur, jusqu'alors versé dans le journalisme, à avoir été éditées (si l'on met de côté son mémoire de voyage autour du monde paru chez Houghton Mifflin en 1964, "Time and a ticket"). Peter Benchley fut un bref collaborateur du Washington Post mais occupa surtout ses jeunes années, de 1967 à 1969, à rédiger les discours du président des USA Lyndon Johnson. Après l'avènement de Richard Nixon, il se tourna vers la collaboration, en tant que journaliste indépendant. Parmi les magazines où on a retrouvé ses articles, Travel et le National Geographic. Benchley, mort en 2006, était un passionné de nature... et notamment des fonds marins. Un amour né de ses vacances passées, alors qu'il était enfant, sur l'île de Nantucket, au large de Cape Cod.

Etonnant, donc, que ce soit sous sa plume que le requin ait gagné sa réputation de menace aquatique en puissance. Car il faut bien saisir le sens de l'époque: dans les années 1970, l'animal n'a guère mauvaise réputation, et c'est sans arrière-pensée que l'on se baigne sur les plages du monde entier. Une insouciance qui ne va guère durer... Benchley, en effet, nourrit le rêve d'écrire un livre centré sur la figure d'un requin mangeur d'hommes, une image qui lui trotte dans la tête depuis qu'un pêcheur, Franck Mundus, a réussi à capturer un grand blanc de deux tonnes, en 1964, au large de Long Island. Et l'auteur va finalement convaincre une maison d'édition de le suivre: la légende raconte que son livre a été dealé sous la forme d'une page de synopsis pour 1000 dollars, et que l'éditeur aurait demandé la réécriture des 100 premières pages après avoir pris connaissance du contenu, trouvant que Benchley maniait un peu trop... l'humour et pas assez la tension dans sa prose.

A sa sortie en 1974, l'ouvrage est en tout cas un succès: Jaws se maintient sur la liste des best-sellers, aux USA, pendant 44 semaines d'affilée. Un paradoxe à la clé: très apprécié des lecteurs, le livre accumule à l'inverse les critiques assassines, qui lui reprochent notamment une écriture médiocre et un manque d'empathie pour les personnages. Pas de quoi faire reculer, cependant, les producteurs Richard D. Zanuck et David Brown: ils achètent les droits du livre pour 175000 dollars. Jaws s'est à ce moment-là déjà écoulé à plus de 5,5 millions d'exemplaires sur le sol US.

Autres conséquences à plus long terme: l'image du requin s'en trouvera sérieusement écornée, on l'a dit, et Benchley, qui ira jusqu'à subir les foudres du commandant Cousteau, passera une bonne partie du reste de sa vie à tenter de réhabiliter l'animal auprès du grand public. Petite satisfaction, il se plaisait tout de même à penser, durant ses dernières années, que son livre avait certes lancé une psychose, mais également aidé à créer une vraie curiosité pour le prédateur qui a mené, finalement, à la volonté de le préserver autant que possible de la disparition. Il n'avait sans doute pas tout-à-fait tort. La nature d'un tel héritage ne se mesure qu'à l'aune d'un certain nombre d'années.

II. Une histoire vraie : les attaques de 1916

L'histoire de Jaws se résume à peu de choses. Une petite cité balnéaire, un requin mangeur d'hommes qui élit domicile dans les eaux voisines et un principe biologique discuté: la territorialité. Si les spécialistes du Carcharodon carcharias ne s'accordent pas sur cette théorie qui veut qu'un squale puisse se sédentariser, elle est le fondement du roman, qui fait se multiplier les attaques du même prédateur dans un espace géographique restreint. Mais Jaws parle aussi de l'humain, beaucoup. De son étroitesse de vue, et des conséquences potentielles qu'il y a à vouloir primer des intérêts personnels sur l'urgence d'une situation de danger. Le requin tue parce qu'on laisse accès libre à son buffet.

Ce n'est pas exactement un travail d'imagination... Car une situation semblable s'est présentée dans l'histoire des Etats-Unis, au début du XXe siècle. Nous sommes le 1er juillet 1916, à Beach Haven, sur la côte Est, dans le New Jersey. A cette époque, le tourisme balnéaire est en plein essor, et avec lui la nouvelle mode de se baigner dans l'océan. Charles Van Sant, 25 ans, a pris l'habitude de piquer une tête en promenant son chienn. Le courtier, fils d'un médecin de Philadelphie, est attaqué ce jour-là par un animal. Sa blessure, béante, est fatale. La première attaque de requin documentée de l'histoire des Etats-Unis vient de se produire.

Requin blanc, tigre, bouledogue ? Les premières investigations ne tranchent pas. D'ailleurs, elles ne tranchent même pas sur le fait que ce soit bien un requin qui a attaqué. En 1916, le grand public comme les spécialistes sont persuadés que les squales ne présentent aucun danger pour l'homme. Résultat: les autorités ne réagissent pas selon le principe de précaution et les plages restent ouvertes. Le 6 juillet, à Spring Lake - à 70km de la première attaque -, c'est Charles Bruder qui est attaqué. L'homme de 27 ans, groom dans un hôtel chic voisin, a les deux jambes arrachées lorsque les surveillants de plage le sortent de l'eau. Il décédera d'une hémorragie massive peu après. Dans les rangs des vacanciers, c'est la panique.

On sait aujourd'hui que le requin blanc aime les eaux plus fraîches, et qu'il croise régulièrement au large du New Jersey. Mais à l'époque, on a du mal à imaginer qu'un prédateur pouvant mesurer 6m pour un poids de 1800 kilos puisse rencontrer l'homme à quelques mètres des plages. C'est pourtant ce qui se reproduit, encore, le 12 juillet, à 25km en aval du New Jersey et 45km au nord de Spring Lake. Mais cette fois, le schéma diffère en ce sens que l'on est à plus de 10 kilomètres à l'intérieur des terres. Alors qu'il se baigne avec deux autres bambins, Lester Stillwell est attaqué dans les eaux plutôt douces de Matawan Creek. L'enfant de onze ans est attiré vers le fond, ses amis partent donner l'alerte. Une foule s'amase rapidement, et un tailleur de la ville, Stanley Fischer, décide de plonger pour retrouver le corps de l'enfant. Pendant ses recherches, il est attaqué lui aussi, sa jambe droite en grande partie arrachée. Il décède peu après de cette blessure, tandis que la journée d'horreur se poursuit: à un kilomètre en aval, une demi-heure après les faits, un adolescent est à son tour attaqué par un requin. Joseph Dunn, 14 ans, est sauvé in extremis par ses amis qui parviennnent à l'arracher à la gueule du squale. Vivant, mais une jambe en moins.

Une page du Philadelphia Inquirer

relatant les attaques de Matawan

Que s'est-il passé pendant ces quelques jours de terreur ? Aujourd'hui encore, le débat fait rage entre spécialistes. D'aucuns arguent que c'est un requin bouledogue qui se cacherait derrière les attaques, le grand blanc n'ayant guère les moyens d'aller si loin dans les terres, les eaux ne s'y faisant pas assez salées pour qu'il puisse survivre. D'autres, plus récemment, ont démontré que les eaux de Matawan Creek pouvaient monter rapidement en salinité à la faveur des marées, et postulent que c'est un prédateur égaré, sans doute venu du Gulf Stream, qui se cacherait derrière les attaques. La théorie d'un "rogue" n'a d'ailleurs jamais été totalement invalidée: celle-ci postule qu'un squale ayant goûté à la chair humaine se comporte comme un tigre en axant son régime alimentaire sur cette nouvelle "offre". Mais ils sont quelques-uns à croire qu'un requin, comme bon nombre d'espèces, puisse tout simplement devenir fou et attaquer. Enfin, certains postulent que les attaques seraient le fait de plusieurs prédateurs, le modus operandi variant considérablement d'un événement à l'autre. Il faudrait alors croire qu'un phénomène climatique ou marin (variation du Gulf Stream?) ait favorisé une présence importante, dans le secteur et durant ces quelques journées, de requins.

La paranoïa née de cette multiplication d'attaques - au point de faire réagir le président Woodrow Wilson ! - a en tout cas eu des conséquences à l'époque. Et là encore, les parallèles avec le livre de Benchley sont assez aisés: une chasse au requin a été lancée, à laquelle ils furent nombreux à participer, jusqu'à ce que Michael Schleisser, taxidermiste de métier, capture le 14 juillet, dans la crique, un requin blanc de 2,30m pour 180 kilos. L'animal avait des restes humains dans l'estomac, et les attaques cessèrent suite à la prise. Tenait-on le coupable? L'animal a-t-il juste grignoté un cadavre noyé dans la baie ? La discussion n'a jamais été tranchée. Reste ce constat: les victimes portaient toutes des maillots sombres lorsqu'elles sont été attaquées. La thèse de la confusion avec un phoque ou une otarie ne peut pas être écartée.

III. Et soudain, un blockbuster

Tous ces éléments se retrouvent, à un niveau ou à un autre, dans le roman de Peter Benchley. Et ce sont eux qui tapent dans l'oeil de David Brown et Richard Zanuck. Les deux producteurs hollywoodiens lisent le roman en avant-première, en une nuit, et parviennent à la conclusion, au petit matin, qu'il faut absolument raconter cette aventure sur grand écran. Avec l'aide de Carl Gottlieb, Benchley lui-même se charge d'adapter son ouvrage en scénario. Les retouches sont de Gottlieb, qui muscle la dimension scarejumps du film et restructure la construction des personnages.

Initialement, ce n'est pas Spielberg qui est annoncé à la réalisation. Mais le réalisateur, tout juste sorti de Sugarland Express, pique le script sur le bureau de Brown et le lit le temps d'un week-end. Le projet lui rappelle, évidemment, Duel, son premier long métrage. Avec un requin à la place du camion, mais toujours cette sensation de grand vide, d'immensité dans laquelle aucune aide n'est à attendre. Spielberg va se battre pour obtenir le job, et gagner. Pendant ce temps, le script passe entre les mains de John Millius (Conan) et Howard Sackler (prix Pulitzer en 1969). Les deux hommes se chargent de réécrire certaines scènes, et notamment celle du monologue de Quint dans l'Orca, quand il raconte son passage sur l'Indianapolis. On y reviendra. Au total, le scénario aura droit à cinq moutures avant d'être validé, mettant la production en danger.

Pour le casting, c'est un peu le parcours du combattant. Dans le rôle-titre du sherif Brody, Spielberg ne parvient pas à trouver l'acteur idéal. Il faudra un coup de chance, une soirée mondaine et une discussion informelle avec Roy Scheider pour que tout se débloque: l'acteur, alors au firmament, se montre intéressé par le projet, et Spielberg lui répond qu'il ferait un bon Brody. Scheider sort à l'époque d'un rôle marquant dans le sublime French Connection de William Friedkin, son arrivée sur Jaws est une opportunité que Spielberg ne laisse pas passer. Il ne manque pas non plus d'embaucher Richard Dreyfuss pour incarner Matt Hooper, le précieux biologiste qui sera le partenaire de Brody dans l'aventure. Dreyfuss a tapé dans l'oeil du réalisateur avec American Graffiti, de l'ami Georges Lucas. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler.

Pour incarner Quint, en revanche, la chose est plus compliquée. Spielberg voudrait bien Lee Marvin, mais celui-ci refuse la proposition. C'est au final Robert Shaw qui décroche le rôle du marin bourru qui se rêve Achab à ses heures perdues - une scène du film non conservée devait d'ailleurs le montrer, au début, regardant le Moby Dick de Gregory Peck en riant; faute de droits sur l'oeuvre (et d'autorisation), cette scène n'a pu être tournée et a donc été abandonnée, ce qui est regrettable tant elle éclaire la psychologie du personnage et certains de ses actes dans le film. Shaw est un coup de maître: non seulement l'acteur est une célébrité au théâtre, mais il a de longue date imposé la qualité de son jeu à travers des seconds rôles marquants, notamment dans L'Arnaque, quelques années auparavant. C'est grâce à lui que le monologue de l'Indianapolis prend vie, lorsqu'il raconte, comme s'il l'avait vécu, l'attente au milieu des requins après que le porte-avion eut été coulé par les Japonais. C'est l'une des scènes les plus puissantes du film.

IV. Silence, action !

Photo Louis Goldman

Le tournage démarre le 2 mai 1974. Pour les scènes de requins "réelles", l'équipe fait appel à Ron et Valerie Taylor, en Australie, après avoir essuyé le refus du "boss" de la discipline, Peter Gimbel. Les deux photographes animaliers sont chargés de capturer un maximum d'images de grand blanc pour nourrir le film. Ils devront, aussi, réaliser les plans larges de la scène de plongée finale de Richard Dreyfuss, dans la cage anti-requin. Pour donner l'illusion de la réalité, ils feront appel à une personne de petite taille, Carl Rizzo, choisi par la production. Rizzo avait pour particularité, racontent Zanuck et Brown, d'être motivé. Lors du tournage de la scène en question, il était surtout terrifié.

Pour les scènes tournées par l'équpe de Spielberg, la Jamaïque est un temps envisagée, présentant l'avantage d'avoir des eaux limpides. Mais le réalisme du film l'emporte, et c'est l'île ultra-huppée de Martha's Vineyard, au large du Massachussets, qui emporte la mise. L'île n'est d'ailleurs pas très enthousiaste à l'idée d'abriter un tel projet. Les autorités finissent par donner leur aval, mais à une condition: tout devra rester dans l'état d'avant le tournage, une fois les équipes retournées en Californie. Spielberg a notamment raconté, à plusieurs reprises, combien il fut difficile d'implanter le panneau détourné (Shark City) ne serait-ce que le temps d'une journée. L'île redoutait une mauvaise publicité.

Les scènes à terre sont vite mises en boîte, même si le scénario peine encore à être bouclé. Petite anecdote amusante, pas mal de locaux sont embauchés pour faire de la figuration, voire un peu plus. Parmi ceux-là, il y a Craigh Kingsburry, alias Ben Gardner. Non content d'être l'une des victimes du requin, ce vieux loup de mer a beaucoup inspiré Shaw pour sa composition, ce dernier allant jusqu'à lui emprunter certaines expressions.

En revanche, le tournage en mer est une autre affaire. Spielberg doit très vite affronter des problèmes considérables. Changements constants de luminosité, vagues et instabilité chronique des caméras, passage de régates dans le champ - et cela pouvait durer des heures ! - sont autant d'épines dans le pied du réalisateur, qui doit de plus composer avec les difficultés de certains membres de son équipe à supporter le roulis. Car le mal de mer fait des ravages, jusqu'à laisser Robert Shaw sur le carreau, certains jours. Richard Dreyfuss se souvient avoir vu son compère presque incapable de bouger, si ce n'est pour livrer la seule phrase qu'il devait assurer durant la journée. Un vrai miracle, puisque la première prise fut la bonne ce jour-là.

Photo Edith Blake

Et puis il y a le pire. Tous les membres de l'équipe se souviennent aujourd'hui encore du même message, lancinant, qui occupait les canaux de la radio du tournage: "Le requin ne fonctionne pas". Bruce, le robot baptisé du nom de l'avocat de Spielberg et qui existe en trois versions, a été conçu par Bob Mattey et Roy Arbogast. Problème: ces belles mécaniques, réalisées à raison de 150000 dollars pièce - pour un budget initial de 2,5 millions de dollars pour tout le film ! - détestent l'eau salée. La première scène faisant appel au robot est épique: le prédateur sort de l'eau comme prévu... puis pique du nez, brisé en deux, pour finir par couler corps et biens. Le premier raté d'un animatronic qui en connaîtra bien d'autres. mais qui aura un mérite malgré tout : le grand blanc version robot est pour l'époque d'une criante réalité. Le film en bénéficie indubitablement lors de ses scènes choc.

Tourner sur l'eau, ça n'a rien d'évident. Pour Spielberg, qui découvre cette réalité assez naïvement, il faut donc tout inventer. Et le réalisateur utilise le système D. Un exemple parmi beaucoup d'autres: pour filmer la première attaque du requin, il fait appel à Susan Backlinie, cascadeuse et nageuse de haut niveau. Pour simuler l'attaque, la jeune femme est attachée au fond par une corde, qui la ceint via un harnais. Lorsque Spielberg veut la voir couler, il n'a qu'à tirer sur la corde, pendant que l'actrice simule la panique. Ce n'est pas toujours aussi simple, mais les semaines passent au rythme des problèmes résolus un par un, et le film avance, doucement. Il finit par être bouclé au bout de sept mois de labeur acharné contre trois annoncés. Le budget du long métrage est passé à 12,5 millions de dollars, Spielberg a failli à plusieurs reprises être viré, mais le réalisateur a tenu bon jusqu'au bout. Enfin presque: tandis que la dernière scène est mise en boite, il file dans un avion à destination de la Californie, inaugurant une tradition qui ne le quittera plus: Spielberg ne tourne jamais lui-même la dernière scène de ses films. Richard Dreyfuss a donné l'explication de ce choix: il craignait, à force d'avoir épuisé ses troupes, de finir par être leur victime à son tour à l'occaison du bouclage. Il paraît, toujours selon Dreyfuss, que Spielberg aurait eu un rire sardonique en expliquant sa bonne blague à l'acteur...

Le montage sec et très inspiré de Verna Fields fera le reste, tandis que John Williams se chargera de la musique - avec le succès que l'on sait. Et si les premières projections test sont mitigées - il manque alors encore pas mal d'éléments au film -, l'oeuvre complétée est vite perçue pour ce qu'elle est: une poule aux oeufs d'or annoncée. Bonne pioche. Jaws rapportera plus de 470 000 000 de dollars à travers le monde, devenant, à ce moment-là, le film le plus rentable de l'histoire du cinéma.

V. "We're gonna need a bigger boat"

Il existe bien assez de mauvais films de requins pour que tout un chacun comprenne que l'art de la chose n'est pas aisé. Qu'est-ce donc alors qui fait la force de Jaws ? Sans doute son absolu premier degré. Spielberg construit d'emblée son film comme une lutte contre un monstre mythologique, une force inarrêtable, incompréhensible, chaotique et injuste. C'est l'imprévisibilité de la bête qui la rend terrifiante, le reste n'est qu'artifices. Mais quels artifices ! L'art de Spielberg se dévoile ici scène après scène, dans des choix - et des non choix - qui vont conditionner rapidement tout son cinéma.

Une des leçons principales que Spielberg a retenues de ce film, ainsi, c'est la nécessaire honnêteté qu'il faut conserver à l'attention du spectateur, au moins jusqu'à un certain point. Quand il s'agit de créer la tension, chaque scène d'attaque du film se construit dans Jaws selon un schéma totalement transparent: la musique symbolisant le prédateur (le fameux ba-dam) va doucement crescendo pour faire monter la pression. Le spectateur est donc préparé, mais il ne peut rien faire d'autre qu'anticiper l'attaque, l'appréhender. La peur se mêle au malaise, et la scène fonctionne parce qu'elle libère soudain une violence telle qu'elle emporte tout sur son passage en une fraction de seconde.

En suivant ce schéma, Spelberg se gagne la confiance du spectateur, qui pense voir venir les choses. Mais, c'est cette confianca accumulée qui lui permet bientôt, dans un souci de diversification des scare-jumps, de tricher. Lorsque Dreyfuss plonge à côté du bateau abandonné, il n'y a aucun signe annonçant le danger. Pourtant, la tête de Ben Gardner surgit d'un trou dans la coque, sans crier gare. Le moment est terrifiant parce que personne ne peut s'y attendre. C'est la même logique, ensuite, qui est à l'oeuvre lorsque Scheider appâte le requin au sang, dans l'Orca - c'est à cet instant qu'il a cette improvisation de génie, le fameux "We're gonna need a bigger boat", depuis lors passé dans le langage courant en anglais. Le grand blanc surgit sans crier gare, en l'absence là encore des quelques notes imaginées par John Williams. La petite histoire veut d'ailleurs que Spielberg ait dû trouver un équilibre entre ces deux scènes. La première ne fonctionnait pas vraiment, à cause d'un souci de rythme, mais la seconde, lors des projections test, faisait monter le trouillomètre au maximum dans les salles de projection-test. En optimisant la découverte de la tête de Gardner, rendant cette fois la scène très efficace, Spielberg a découvert que la première grand apparition du requin devant Brody perdait de sa force. A cet instant-là, les spectateurs avaient dans cette configuration déjà perdu confiance dans le réalisateur, et commencé à se blinder pour ne plus être terrorisés. Leçon de cinéma à la clé: la peur est un art d'équilibriste, et il vaut mieux miser sur la qualité des effets que sur leur quantité. Certains cinéastes modernes pourraient s'en inspirer.

Les aléas d'un tournage peuvent d'ailleurs avoir un impact positif sur ce genre d'approche. Si Spielberg joue tant sur l'absence et la suggestion, c'est parce que son requin ne veut pas fonctionner. A l'image de Ridley Scott contraint de restreindre l'apparition de son Alien à l'écran, Spielberg expérimente les mêmes contraintes de tournage, et en tire une conclusion identique. Pour le même résultat: à défaut d'être spectaculaire de bout en bout (il l'est tout de même, soyons clairs), son film sera d'une rare efficacité (en plus de proposer un sous-texte particulièrement cynique sur le quotidien d'une cité balnéaire et sur la médiocrité humaine, ce qui rend l'oeuvre délicieusement perverse par certains aspects, puisque l'on se prend à apprécier l'occurrence de certaines attaques du squale).

Cette efficacité, évidemment, se construit sur la bande originale de John Williams. Williams était convaincu qu'il fallait, pour ce film, figurer quelque chose de grave, de simple, pour symboliser une force implacable. Sa conclusion tient à déppouiller son art au maximum, pour en arriver à deux notes jouées au piano. "Ca avait l'air trop simple", raconte Spielberg, qui se souvient du jour où Williams est venu lui proposer ce choix. Mais à force de l'écouter, la mélodie s'est imposée, dans tout son potentiel; elle pouvait être modulée à l'envi, enrichie, variée à l'infini en fonction de la vitesse et de la puissance de l'interprétation. La force brute du prédateur résumée en deux petites notes, avec en prime la capacité de faire coller parfaitement cette partition aux attendus de l'image - ce qui n'est pas si fréquent. Rarement un Oscar fut plus mérité que celui de John Williams pour Jaws. Il signait là sa première bande originale dont il était pleinement le compositeur.

VI. La postérité

470 millions de dollars plus tard, que reste-t-il des Dents de la mer, selon son titre français ? Le film a été distribué - et vu - dans le monde entier. L'oeuvre a engendré une génération entière de fans angoissés à l'idée d'aller se baigner dans quelques centimètres d'eau au bord de l'océan, mais a aussi contribué à populariser la figure du squale, auquel bon nombre de passionnés se sont depuis lors intéressés. le monde du cinéma a largement salué, également, ce film d'un genre nouveau, puisqu'inaugurant l'ère des blockbusters outre-Atlantique. Jaws a remporté trois Oscars - meilleur montage, meilleure musique de film et meilleur son - et a été nominé au meilleur film... alors que Spielberg n'était pas sélectionné pour le meilleur réalisateur. Mais ce dernier y a gagné autre chose, il le raconte lui-même dans le livre de Richard Schickel qui lui est consacré: "Ce succès m'a donné ce dont je rêvais - devenir un réalisateur reconnu et accéder à l'indépendance. Il m'a donné la liberté, et je n'ai jamais perdu cette liberté".

Jaws a eu droit à pas moins de trois suites, de qualité décroissante. Le second volet, réalisé par le Français Jeannot Szwarc, reste le plus convaincu après l'opus inaugural.Quand aux multiples films qui sont nés dans la foulée, rares sont ceux qui méritent d'être visionnés. Open Water, The Reef et Instinct de survie sont sans doute les meilleurs représentants du genre ces derniers temps, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient exempts de tout reproche. On notera par ailleurs que John Turteltaub réalise en ce moment même un nouveau film de requin inspiré par un roman: le très efficace MEG, tiré de l'oeuvre de Steve Alten, est annoncé pour 2018. Jason Statham (on peut avoir peur) y prendra le rôle titre, incarnant un spécialiste des requins confronté à la réapparition du plus grand squale ayant vécu dans les océans. Le livre s'inspire de théories scientifiques postulant que les abysses pourraient bien abriter aujourd'hui encore certains de ces monstres géants.

En France, Jaws a eu droit à pas moins de deux doublages, le premier en 1976, excellent, et le second en 2004, qui est une catastrophe. Mais alors, une catastrophe d'envergure biblique. On peut s'en rendre compte soi-même en regardant le blu-ray qui propose les deux versions.

Spielberg, lui, n'est quasiment jamais retourné sur l'eau pour tourner.

Sources:

https://www.nytimes.com/2006/02/13/books/peter-benchley-author-of-jaws-dies-at-65.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaques_de_requins_dans_le_New_Jersey_en_1916

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Benchley

Richard Schickel, Steven Spielberg, une rétrospective, aux éditions de la Martinière

The making of Jaws, https://www.youtube.com/watch?v=IPL-AhXUtas

https://www.tested.com/art/movies/456576-robot-shark-technology-jaws/

https://www.citizenpoulpe.com/les-dents-de-la-mer-steven-spielberg/