C'est un fait, l'horreur et les jeux vidéo n'ont pas attendu l'évolution technologique contemporaine afin de se cannibaliser mutuellement, puisque les bip bip angoissants et les pixels sanglants s'invitaient déjà à la fête dès les prémices du média. Simples adaptations ou concepts légers et addictifs, les jeux vidéo ont progressivement gagné leur indépendance artistique avec l'apparition de nouveaux processeurs et de véritables auteurs, eux-mêmes nourris par tout un pan du cinéma de genre qui le lui rend plutôt bien depuis.

Autrefois considérés comme un support marketing de plus appartenant à la longue liste des produits dérivés, les premiers jeux vidéo à intégrer des composantes horrifiques étaient majoritairement issus de licences cinématographiques, et conçus dans l'optique de nourrir autant l'appétit insatiable des jeunes joueurs que celui des producteurs, qui voyaient dans ces oeuvres une nouvelle manne financière facile à promouvoir et à rentabiliser. Car confectionner un jeu vidéo dans les années 80, période du premier âge d'or du média, était souvent l'affaire d'une équipe réduite parfois à un unique développeur, qui pouvait même aller jusqu'à imaginer la jaquette du jeu. On comprend donc aisément que l'apport initial, assez faible au regard de la promesse d'un retour sur investissement maximal induit par la disponibilité du jeu sur plusieurs machines, attirait les convoitises de nombreux studios de cinéma, ainsi que d'éditeurs. C'est pourquoi, parmi les productions pionnières à profiter d'une visibilité médiatique transversale dans des domaines pluriels, figure en bonne place Alien, sorti sur Atari 2600. En effet, le mètre-étalon du film de trouille hérita dès 1982 des joies d'une transposition sommaire, mais fidèle - toutes proportions gardées - aux codes chromatiques formalisés par Ridley Scott. La célèbre console d'Atari deviendra d'ailleurs la pourvoyeuse d'autres adaptations horrifiques puisque Halloween (1983) et Massacre à la Tronçonneuse (1983) permettront à leur tour de populariser davantage les films dont ils sont issus. Evidemment, Evil Dead (1984) et Vendredi 13 (1986) ne seront pas oubliés, en même temps que l'apparition des premiers micro-ordinateurs grand public que sont l'Amstrad CPC, le Commodore 64 et l'Amiga 500, qui accueilleront à leur tour d'innombrables portages dans leur ludothèque. Citons par exemple le jeu d'aventure Zombi (1986) qui lança sur de bons rails l'éditeur français Ubisoft (Assassin's Creed), le coloré Vampire, vous avez dit vampire ? (1988) qui conserve la gouaille de l'excellent film de Tom Holland, ou encore le tardif Les Griffes de la Nuit (1989), qui fera les nuits sanglantes des amateurs. Les bonnes ventes et l'attrait pour l'horreur numérique aidant, les plus filous iront même jusqu'à fouiller dans les archives du genre pour concevoir, à l'image de Nosferatu (1986) et Psychose (1989), quelques piètres jeux de commande aux patronymes éminemment glorieux.

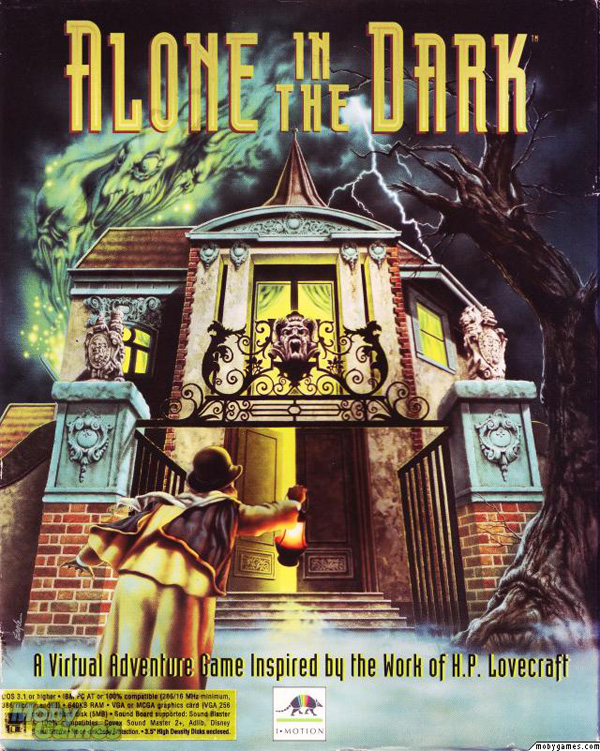

SEUL DANS LES TÉNÈBRES

Si la plupart des licences fantastiques majeures ont par conséquent déjà fait l'objet d'adaptations plus ou moins réussies, la jeune industrie vidéoludique est alors bien trop occupée à penser jouabilité et graphisme en 2D pour s'inscrire dans une véritable démarche artistique. Car comment impliquer le joueur dans la narration quand des limitations techniques inhérentes aux premières générations de machines, fabriquées autour de processeurs sonores et graphiques de faible puissance, inhibent de facto la plupart des velléités sémantiques chez les développeurs ? Il faudra donc attendre 1992 et la sortie du chef-d'oeuvre français Alone in the Dark (adapté au cinéma bien des années plus tard par le médiocre Uwe Boll) pour apporter un début de réponse. Malgré un postulat de départ classique qui se résume grossièrement à la visite d'un manoir peu banal, son approche expérimentale du média, inédite à l'époque, provient de son découpage cinématographique initié par Frédérick Raynal : « J'étais très friand de films fantastiques, d'horreur, et je regardais absolument tout. Parmi mes films de prédilection, il y avait Zombie de George Romero, où les personnages se retrouvent enfermés dans un centre commercial. Mais d'une manière générale, je trouvais la structure des films d'horreur très ludique. A cette époque, les jeux n'étaient pas encore très avancés techniquement mais j'avais déjà envie d'en faire un où un type est reclus dans une maison et doit affronter des zombies ». L'atmosphère délétère qui se dégage d'Alone in the Dark sera de fait générée par la perception de ses décors aux perspectives outrées, à l'aide de choix de focales, d'une gestion de l'espace (les personnages en 3D évoluent au sein d'écrans en 2D) et d'effets de montage, qui confèrent pour la première fois une authentique touche dramatique à un jeu vidéo. L'équipe organisera par ailleurs l'équivalent de sneak previews, en construisant des séquences qu'ils feront visionner à des personnes de nationalités différentes, dans le but de tendre au maximum vers une scénographie universelle compréhensible par tous les joueurs. Avec Alone in the Dark, Frédérick Raynal et Infogrames vont accoucher d'une pierre angulaire de l'industrie des loisirs, les éléments de game design s'étant agrégés dans une sorte d'alchimie harmonieuse, socle d'un nouveau terreau fertile : le survival horror.

JE TE SURVIVRAI

C'est ensuite le studio japonais Human qui le premier s'infiltrera dans la brèche ouverte par Alone in the Dark par l'intermédiaire de Clock Tower (1995), une harassante partie de cache-cache dont les germes puisent autant dans le Phenomena de Dario Argento que dans le slasher lambda. Mais c'est en 1996, grâce aux puissants moyens financiers de l'éditeur Capcom et à la foi sans faille de son ex-développeur star, Shinji Mikami, que le survival horror va définitivement acquérir ses lettres de noblesse avec l'arrivée sur la première PlayStation du séminal Resident Evil. Bien que Shinji Mikami affirme rétro-activement n'avoir jamais joué à Alone in the Dark, les ressemblances, notamment en terme de représentation, sont bien trop flagrantes pour être balayées du revers de la main, même s'il faudra visiblement remonter jusqu'à Sweet Home (l'adaptation en 1989 sur console NES d'un film réalisé par Kiyoshi Kurosawa), pour reconnaître les bases de l'ossature scénaristique de Resident Evil. Cependant, Mikami ne se contente pas d'en reprendre la formule puisqu'il convoque, compile, et digère nombre de références du cinéma de genre, en optant d'emblée pour un traitement proche de la trilogie des morts-vivants de Romero et du Assaut de Carpenter. Mieux, la puissante machine de Sony lui permet d'adopter l'usage d'une véritable grammaire cinématographique exacerbant l'empreinte cinégénique de l'entreprise, qui joue constamment sur l'horreur hors champ des cadrages suggestifs, des cinématiques, et un sound design savamment dosés. Un coup de maître qui accouchera de pas moins de cinq suites officielles (dont une dernière et magistrale itération) et de diverses déclinaisons remarquables (Code Veronica et Resident Evil : Rebirth pour l'essentiel). Quant aux joueurs, ils retiendront surtout l'impressionnant Resident Evil 4 (2005), chapeauté de nouveau par Shinji Mikami, qui symbolisera une cassure nette dans le paysage routinier de la série, à travers son passage en 3D intégrale. Après une pause par Enemy Zero (1997), puis Parasite Eve (une tentative ambitieuse de mixer horreur et RPG, éditée par Square Soft en 1998), le survival horror va de nouveau brillamment se réinventer, sur PlayStation toujours, avec l'arrivée en 1999 d'une autre figure illustre : Silent Hill. Initialement conçu par Konami et Keiichiro Toyama (qui partira plus tard travailler sur Forbidden Siren) comme une relecture libre de la nouvelle Brume de Stephen King (le brouillard, omniprésent dans ce jeu en 3D, est d'abord utilisé pour en masquer les carences techniques), Silent Hill, qui pioche dans la trame de L'Antre de la Folie de Big John, poussera encore plus loin son affiliation avec le genre tout en explorant davantage son versant psychologique. Mais c'est véritablement Silent Hill 2 (2001) qui synthétisera l'horreur interactive jusqu'à son point de non retour, par le biais d'une aventure intense, chargée de symbolisme sexuel et d'imagerie freudienne. Silent Hill 2, qui s'inspire ouvertement des thématiques de L'Echelle de Jacob d'Adrian Lyne et des peintures de Francis Bacon, est à la fois mélancolique et incroyablement dérangeant, proche de la structure du cauchemar. Toutes les tentatives ultérieures de nourrir le genre, aussi réussies soient-elles, ne parviendront plus à se hisser à un tel niveau de symbiose, à l'instar des jeux inspirés par la récente vague de films de fantômes japonais (Project Zero, Forbidden Siren), les films d'infectés post-28 jours plus tard (Left 4 Dead, Dead Island), encore et toujours Romero (Dead Rising, Lollipop Chainsaw co-écrit par James Gunn), les délires oniriques de David Lynch (Deadly Premonition), sans oublier le fabuleux Dead Space, qui fusionne en une seule unité de lieu les monstruosités génétiques de The Thing à l'ambiance hard SF d'Alien et Event Horizon.

CINÉMACHINES

Le jeu vidéo n'a donc de cesse de dialoguer avec le cinéma de genre depuis une vingtaine d'années en s'en appropriant les thèmes fétiches (Romero et Carpenter en tête, ce qui n'est guère étonnant à l'aune de leur langage très graphique), consécutivement à l'évolution des technologies et aux ambitions auteurisantes d'un nombre grandissant de développeurs. Les ressorts dramaturgiques sont communs, mais le propos se voit démultiplié dès lors que le spectateur a la possibilité de franchir le quatrième mur afin de devenir l'acteur de sa condition. Et si ce semblant de libre arbitre reste par nature cantonné à une approche généralement simple d'expression, certains des codes propres aux jeux vidéo contaminent en retour une forme de mise en scène post-moderne, qui a bâti ses principes novateurs sur des gimmicks visuels et une liberté formelle qui s'émancipe de plus en plus des réalités physiques. Un modèle qui a déjà accouché de films à l'architecture composite, reflet des influences métaculturelles d'une génération montante de metteurs en scène biberonnés à Mortal Kombat et Super Mario Bros.. Parmi les plus emblématiques arrivent en tête les « frères » Wachowski et Edgar Wright, qui avec Matrix, Scott Pilgrim et surtout Speed Racer, se sont aventurés sur un terrain expressionniste encore peu défriché, en employant des conventions vidéoludiques à des fins émotionnelles. On pense aussi à Guillermo Del Toro, Zack Snyder, Mark Neveldine et Brian Taylor, qui usent (et parfois abusent) dans Blade 2, 300, Sucker Punch et Hyper Tension, d'effets de style en provenance directe des beat'em all, du versus fighting et des GTA-like, via des plans séquences assistés par ordinateur et des travelling semblables à du scrolling multidirectionnel. Enfin, sur un plan beaucoup plus terre à terre, la construction scénaristique de films comme [REC] (Jaume Balaguero), Ninja Scroll (Yoshiaki Kawajiri), ou encore The Raid (Gareth Evans), emprunte ostensiblement aux mécaniques narratives des jeux vidéo, par l'intermédiaire d'une dialectique et d'une montée progressive des enjeux. En clair, les deux médias, qui font le lit d'une attraction réciproque et référentielle, sont désormais perméables. Ce que les plus audacieux des artistes ont déjà compris...

BONUS : FULL MAD VIDÉO

C'est en 1993, parallèlement à la démocratisation du support CD, qu'est apparue une nouvelle race de softs hybrides aussi atypiques que familiers, puisque les jeux en FMV (Full Motion Video) offre la surprenante possibilité de « contrôler » un film. En réalité, un invisible travail de montage où le joueur décide de la direction à donner à l'intrigue, suivant les possibilités tournées au préalable par les concepteurs. Fort judicieusement, les éditeurs choisissent aussitôt le créneau porteur de l'horreur afin d'entamer les ébats avec le sémillant Night Trap, sympathique nanar vampirique à l'ambiance campy. Cependant, la FMV ne rencontrera le succès commercial que deux ans plus tard avec Phantasmagoria, le premier jeu gore de l'histoire, qui annonçait une véritable lame de fond. Si dès lors, de nombreux Z interactifs fauchés et fréquentés par des acteurs de troisième zone allaient polluer les rayons, quelques séries B parvinrent tout de même à proposer une plus-value séduisante, soit par le biais d'une surenchère thématique et visuelle foutraque (Phantasmagoria 2 : Obsession Fatale et ses éclatements de crâne, ses séances sado-maso, sa séquence d'infanticide, son héros au penchant homosexuel...), soit par une rigueur d'écriture et un scénario retors (Gabriel Knight 2 : The Beast Within et sa chasse au loup-garou imaginée par la papesse du jeu d'aventure Jane Jensen). Le sommet du genre sera finalement atteint en 1996 avec Ripper, porté par un casting de luxe (Karen Allen, John Rhys-Davies, Burgess Meredith, Christopher Walken !), plusieurs scènes chocs, et une histoire déviante de serial killer virtuel. Mais la source finira par se tarir au crépuscule des années 90 devant les coûts exponentiels de production et des débouchés économiques de plus en plus faiblards. Ultime représentant notable, The X-Files Game incarnera le chant du cygne, tandis qu'aujourd'hui, les jeux en FMV ne restent plus qu'un souvenir chaleureux dans le coeur des joueurs bisseux.