C'est officiel, je viens d'en obtenir la confirmation objective.

Mon thérapeute, Christopher Nolan, est formel : je suis devenu un vieux con.

Blasé, de surcroît.

Mais bon, dans mon malheur, j'ai quand même de la chance : ça vaut mieux que d'être noyé dans la masse de ceux qui, pour se singulariser (un paradoxe bien de notre temps), conspuent ce même Nolan à chacun de ses nouveaux films - parce que ça fait "expert en cinéma" -, ni au point de trouver trop verbeuse ou complexe une oeuvre qui n'est ni l'une ni l'autre (à croire que les Oblivion, After Earth, Edge of Tomorrow et autres séries B friquées à la Elysium ont nivelé le public par le bas, jusqu'à lui rendre insupportable plus de quatre lignes de texte consécutives)... tout comme je n'étais pas de ceux qui comparaient Inception à Shutter Island, à l'avantage de ce dernier juste pour le nom du réalisateur en tête d'affiche.

Vieux con blasé, disais-je.

Mais ne nous méprenons pas.

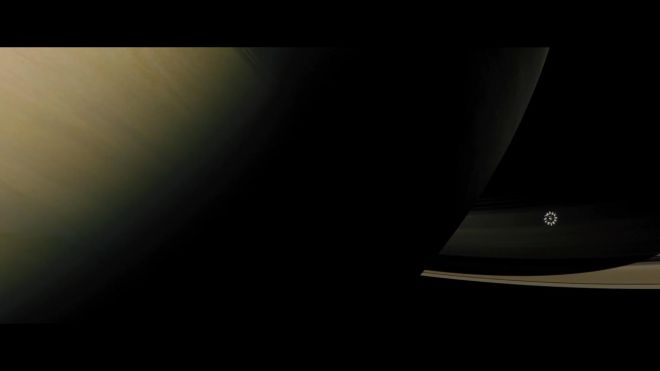

Oui, je suis sorti d'Interstellar avec des étoiles plein la tête, de toutes formes et de toutes les tailles : des nébuleuses, des comètes, des naines blanches en kaléidoscope avec, entre deux fantasmes inavouables sur les singularités nues, un avant-goût prémonitoire de ce que réservait ce 12 novembre aux petits princes dans l'âme.

Oui, je ne cesse de me répéter depuis, comme un gosse trop vieux pour son âge, que ma place est là-haut et pas planté devant le photocopieur au bout du couloir, à attendre placidement la grande aventure d'un bourrage papier (Gravity, version administration française. Palpitant).

Oui, bien sûr, cela m'a conforté dans mon idée que si je ne peux pas les atteindre, ces étoiles bien-aimées, au moins, je devrais pouvoir les écrire - et que je devrais même ne me consacrer qu'à cela.

Oui, oui, je ne mentirai pas, Hans Zimmer a beau être au son ce que Nolan est à l'image (comprendre : une cible facile, pour ceux qui ne jurent que par John Williams parce qu'ils ont un jour lu son nom dans les Cahiers du Cinéma), j'entends encore l'orgue tonner dans ma tête, alors que me reviennent par flashs des instantanés de séquences à contre-jour, la quiétude salutaire de visions spatiales en apnée, des vestiges d'émotions parfois contradictoires - poignantes jusque dans la nuance (une grande première pour le réalisateur, dont les personnages n'étaient jusqu'alors que des outils narratifs parmi d'autres, sans plus d'affects que le récit ne le leur commandait).

Oui.

MAIS.

Oui mais voilà, j'attendais tellement, tellement plus, tellement mieux, tellement trop de Christopher Nolan - et tant pis pour la pompe et pour la prétention, je suis un fan de Muse - que ce "simple" bon film, voire ce simple TRES bon film. Compte tenu du sujet comme du passif de l'homme, j'espérais la tête à l'envers, j'espérais le vertige, j'espérais l'infini promis dès l'écran-titre, la folie des grandeurs étirée sur cinq dimensions - quitte à en perdre le fil, quitte à m'y perdre moi, quitte à y dériver des heures en état d'apesanteur intellectuelle, à essayer vainement d'en démêler l'écheveau scénaristique.

J'attendais la surprise, l'émerveillement, l'ivresse des profondeurs (intersidérales), j'attendais d'être soufflé, pris de haut, malmené, ramené sans ménagement à ma petitesse de fond comme de forme - quitte à y abîmer un peu de cet orgueil qui fait chez moi office de gravité -, happé comme je le fus par Inception jadis (moins par la fausse complexité de son propos que par celle, authentique, de sa structure) mais à la puissance un milliard.

Au lieu de quoi ai-je dû me contenter d'une belle, très belle - mais pas trop belle, hélas - promenade spatiale comme j'ai pu en lire des dizaines dans ma lointaine adolescence, sans rien de plus ni rien de moins : un voyage dans le temps, en somme, plutôt que dans les astres - une variation habile, mais remâchée, de thèmes chers à cette SF dite "classique" qui a fait ses armes avec les Arthur C. Clarke, Isaac Asimov ou A.E. Van Vogt de l'âge d'or. Celle qui connaît ses gammes et qui sait ne pas sacrifier l'humain à la péripétie, le coeur à la raison, le métal à la chair. Cette SF qui nous parle de nous, plutôt que d'un avenir qui ne sert qu'à nous mettre en perspectives, et où le langage binaire se fait l'écho métallique des chuchotements de l'âme. Le tout, écrit à quatre mains avec un amour sincère, naïf, total du sujet comme du genre ; et filmé avec un talent qui confine à l'inspiration lors de séquences terrestres qui sont aussi (et curieusement) les plus "célestes" de l'oeuvre.

SAUF QUE.

Sauf qu'à mes yeux de vieux con blasé, en dépit de ses qualités esthétiques, de ses exigences quasi-scientifiques, de son mecha-design intelligent (original, de surcroît, ce qui n'est pas un mince exploit), Interstellar reste, à l'heure du bilan, une promesse non-tenue. Car comment Nolan peut-il implicitement prétendre s'affranchir de la pesanteur et envoyer son public en l'air, s'il n'ose jamais ni surprendre, ni bousculer, ni trahir les attentes – ni, du reste, jouer la carte d'une complexité qui aurait pourtant été de mise dans ce cadre hors de toute mesure.

On touche ici du doigt la limite de son cinéma : cette obstination presque autistique avec laquelle il s'échine à concevoir ses films comme des mécaniques d'horlogerie, parfaitement réglées, parfaitement calibrées, d'une logique implacable, obsessionnelle, sans rien pour gripper la machine ni espace laissé libre à l'approximation (ce qui n'empêche pas les incohérences, c'est vrai - mais quel film n'en a pas ?). Une approche cérébrale, austère, propre à l'auteur - déshumanisée, jugeront certains -, dont on ne manquera pas de louer la rigueur formelle mais dont, une fois n'est pas coutume, on pourra aussi déplorer le caractère trop prévisible.

Pour peu que le spectateur se montre attentif et qu'il se soit constitué une culture dans ce sens, rien ne pourra le prendre de court ni dans le déroulement des événements, ni dans leur horizon, ni dans les quelques twists qui se cachent au-delà. Réglé comme du papier à musique (l'expression n'est pas vaine, dans ce contexte), le script déroule sa petite mélodie sans la laisser ni s'emballer, ni prendre quelques distances d'avec le « bon usage » - si bien qu'elle ne parvient qu'à peine à couvrir le bruit des rouages, jamais à le faire oublier, au point d'en inspirer (dieu sait qu'il m'en coûte de l'admettre) quelque ennui attristé.

Le mot aura été lâché. Interstellar ne manque ni de style, ni d'idées, ni d'atouts plastiques ou scénaristiques. Interstellar manque de complexité. Or avec un tel pitch, le constat apparaît contre-nature.

S'il est incontestablement plus abouti que le Contact qui lui sert de modèle, le film souffre à mon sens de la comparaison avec l'oeuvre de Zemeckis, qui offrait plus à rêver en dix minutes de voyage spatial avorté que celui de Nolan en deux heures et demi, plaçant ses personnages au coeur de son récit sans s'autoriser à les perdre de vue, même à l'échelle de l'infiniment grand.

Il souffre aussi, puisqu'on en parle, de la comparaison avec le Monsters de Gareth Edwards, qui sait donner du relief à une intrigue minimaliste en la sublimant à grand renforts de silences et de pauses nostalgiques, qui donnent une dimension intime à des enjeux qui dépassent l'être humain (c'est, j'en suis convaincu, l'approche qu'aurait dû retenir Nolan, plutôt que d'hésiter sans cesse entre l'odyssée et la psychanalyse).

Enfin, Interstellar souffre également de la comparaison avec le Love (Space Time) de William Eubank, qui n'est pourtant que le brouillon raté d'un chef d'oeuvre tué dans l'oeuf, mais dont l'audace et le jusqu'au-boutisme forcent le respect face à ce blockbuster frileux en termes de prise de risques.

Car il est peut-être là, pour moi, le principal point d'achoppement : Interstellar a beau être un film magnifique, une incontestable réussite cinématographique, peut-être bien le tout meilleur film de science-fiction depuis fort fort longtemps (depuis 2001, même, peut-être ?), il ne me laisse après coup qu'un vague sentiment de satiété.

De la satisfaction, plutôt que de l'enthousiasme.

Je n'éprouve pas le besoin maladif d'y réfléchir. Je n'ai rien à mûrir. Pas de regrets. Pas de pincements au coeur. Pas de "si seulement il avait fait ça comme ça". Pas de "bon sang, pourquoi il n'a pas exploité cet élément-là ?". Pas de "j'ai envie de le réécrire", qui donne habituellement à mes proches envie de m'étrangler. Pas de complexes. Non. Nolan a parfaitement mené sa barque, il a exploité sa matière première comme il se devait de le faire.

Fin de l'histoire.

C'est là le drame, pour moi : ce "fin de l'histoire", à des lieues de la fameuse toupie qui a fait couler tant d'encre en son temps. Si frustrant soit-il, Space Time ne cesse de me hanter, mes pensées m'y ramènent encore, et encore, et encore. Les regrets sont toujours là, de même que la colère, la déception, le besoin de comprendre. L'impression d'avoir effleuré du bout du doigt l'ébauche d'une oeuvre unique, grandiose, mais qui ne sera jamais que l'ombre d'elle-même. Interstellar me laisse juste le sentiment d'avoir vu un bon film.

C'est déjà beaucoup, par les temps qui courent.

Mais pas assez pour moi, compte tenu du sujet.

Diagnostic Psychiatrique : 7,5 weirdo / 10

*

*

Bonus exclusif, ascendant [SPOILER] :

Puisque Nolan n'a pas daigné le faire, et si on donnait une fin « à la Inception » à son Interstellar ?

Pour ce faire, rien de plus simple, pas besoin de budget, ni même d'en faire des caisses :

Reprendre les toutes dernières minutes du film, qui servent d'illustration au monologue de Murphy Cooper.

Lors des plans sur le visage du docteur Brand, profiter du focus pour laisser deviner, peut-être, une ou deux formes indistinctes en arrière plan - lesquelles, peut-être, se rapprocheraient progressivement.

Terminer le monologue par la ligne : « et qui sait, aussi, quelles nouvelles rencontres elle s'apprête à faire ? ».

Là dessus, filmer le docteur Brand qui se retourne, comme saisie d'un pressentiment.

Conclure le film ainsi.

Toupie power.

*

A lire également, dans la catégorie critiques à contre-courant :

Le Vent se Lève (Hayao Miyazaki)